漫画を描いていない時も漫画家は漫画家(後編)| クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書 第1回 浅田弘幸

2019.06.14

※本記事では前編(少年時代~新人漫画家時代)と後編(『I’ll〜アイル〜』~『テガミバチ』連載時代)に分けてお送りします。

「クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書」――記念すべき第1回目に登場していただくのは、人気の少年漫画家・浅田弘幸 氏だ。

バスケットボールに青春をかけた少年たちのかけがえのない日々を描いた『I’ll〜アイル〜』。そして、泣き虫の郵便配達少年が成長し、世界を救済するまでを描いた壮大なファンタジー『テガミバチ』。浅田さんが描く漫画は、一見クールでありながらその根底には人々の熱い想いや優しさが溢れている。

1968年横浜生まれの浅田さんは、いったいどんな少年時代を過ごしてきたのだろうか。

「両親は今も健在なんですけど、家の事情で小学生時代は施設に預けられていました。寮母さんがいて、1年生から6年生までの小学生の子供たちが何十人かいてっていう。自分の人格を形成するうえでこの頃に経験したことはかなり大きかったと思います。

何かと不自由な生活ではあったけど、苦痛に感じたことはそんなにありませんでした。むしろ今思えば共同生活を楽しんでいたと言っていいくらいです。

△少年時代を振り返る浅田弘幸氏

強いて言えば、その頃から小児喘息で、それが辛かったかな。低学年の頃は喘息を理解出来ていなくて、夜中に突然息が苦しくなって、このまま死んじゃうんじゃないか?とか、こんなに苦しいなら死んだほうが楽なんじゃないかとか考えることもありましたから。その夜に感じたある種の死生観みたいなものは、今でも自分の中にはっきりと残っています。

ただ、喘息や寮生活というのは自分で望んだものじゃないですからね。“それでも生きていく”とあの頃感じた気持ちは、後に描いた漫画のキャラクターたちの言動に少なからず反映はされていると思います」

――その寮生活の中で、さまざまな漫画と出会った。

「寮ではテレビの時間も決まっていたし、他にほとんど娯楽がなかったから、友達と漫画の単行本を貸し借りしていつも読んでいました。

リアルタイムで最初に衝撃を受けたのは江口寿史先生の作品です。『すすめ!!パイレーツ』の頃から大好きになり、『ストップ!!ひばりくん!』で人生を左右されたくらいの感じ。漫画家という職業を本気で志したのは江口先生の作品に出会ってからです。

寮では雑誌は禁止されていたので、基本的には漫画は単行本で読んでいました。だから江口先生の漫画も、手塚(治虫)先生をはじめとした巨匠たちの過去の名作も、自分としては同時代の作品という感覚で読んでいたんです。

手塚治虫先生、藤子不二雄先生、石ノ森章太郎先生、松本零士先生、永井豪先生、ちばてつや先生……。女の子に借りて少女漫画も結構読めたのは、いい経験になったかもしれません」

――先ほど言われた、この頃の寮生活が人格を形成するうえで大きかったというのは、具体的にはどういうことなのだろうか。

「子供ですから、当たり前に親や家族と暮らしたい。どんなに楽しそうに寮生活を送っていても、どこかで誰もが寂しさを抱えていました。

今でもつきあいのある奴が何人かいますが、当時の話はほとんどしない。松本大洋さんの『Sunny』ってあるじゃないですか。僕、あれ普通には読めないもん。自分も含めて、施設の子供たちが悲しさを隠して日常を気張ってる姿は今も忘れられないんです。

この経験や気持ちが自分の心の根源にある気がしますね。でもだからこそ、この生活で唯一夢を見られた漫画というものが、自分にとって重要になったんでしょう」

――浅田さんがオリジナルの漫画を描き始めたのは小学校の低学年からだという。

「好きな漫画の模写をしたり、大きな紙を半分に折ってコマを割った漫画もよく描いていました。オリジナルと言えるほど立派なものじゃないけど、自分でキャラを考えて毎日毎日描いていましたね。

漫画家になりたいという将来の夢は、幼稚園の頃、先生に絵を褒められてから漠然とですけど思い描いていました。僕が小学生の時は、漫画家はプロ野球選手とか宇宙飛行士とかと同じくらいの憧れの職業でもありましたから」

――中学生になり、漫画以外の活字の本も読むようになった浅田さんは、中原中也、宮沢賢治、武者小路実篤のような過去の文学作品から筒井康隆のSF小説まで、気になったものは手当たり次第に読んだという。

「中学に入ってから急に“言葉探し”を始めたんです。わかりにくい言い方になるかもしれませんが、“自分のかたち”を作りたかったんでしょうね。お気に入りの絵や映像と同じように、“信じられる言葉”が自分をかたちづくってくれるような気がしていたんです。

それでいろいろな小説や詩を読むようになって。その頃は聴く音楽も歌詞を意識して邦楽のロックばかりを選んだり、洋楽は必ず対訳付きで聴いていました。

△趣味のギター

中也や賢治が書いたひとつひとつの言葉が身に沁みました。もちろん詩の深い意味なんてわからなかったけど、一瞬で風景と感情に飲み込まれたというか、音楽と一緒の感覚だったのかもしれません。

武者小路実篤の小説からは“正しさ”を学んだ気がします。彼が描いた正しさについては、僕自身の人生観にも、少年漫画を描くうえでもかなりの影響を受けていると思います。

筒井康隆さんの小説は麻薬みたいなもので、次々に読まないと禁断症状が出るんです(笑)。中3の時、出てたものを全部読み尽くして必死で近いものを探したんですけど、まったく代わりになるものがなかった。もちろん今も。これは本当に凄いことですよね」

△浅田弘幸氏の本棚には今も中原中也の書籍が置かれている

――そして、文学以上に漫画と隣接している表現ジャンルの映画では、大林宣彦監督の作品と出会った。大林作品が持つ切なさや懐かしさ、優しさの表現は、少なからず浅田さんの漫画に影響を与えているように思える。

「大林監督の映画と最初に出会ったのは15歳の頃だったかな。近所にロードショー落ちを3本立てで上映してた安い映画館があって、そこによく通っていました。ある時たまたま『転校生』がかかってて。“大林宣彦”監督と出会ったのはその時です。レンタルビデオもまだない時代ですから、過去作品も簡単には観られなかったし、その次作の『時をかける少女』は勇んで観に行きました。

自分の漫画への影響ですか? “青春の切なさ”というか。僕自身も幼い頃に感じたような、やましさと純粋さ、郷愁。あと、自分にとっての“信じられるもの”。それを描き続ける、ということでしょうか」

――大林監督とは数年前のあるトークイベントを経て、今でも交流があるという。

「本当に憧れてた方なので、もう俺死ぬのかな?って(笑)。

去年、家族で映画の現場に同行させてもらったんですが、朝イチで監督はすでにいらっしゃってて、スタッフが帰った深夜も奥様の恭子さんとふたりでずっと残ってる。お体の調子が悪くて立ち上がるのも大変な状態なのに、常にモニターとにらめっこで、延々と台本にメモを書き込んでいた。創作に対する気迫に圧倒されました。

その後ろ姿を見ながら、ぼろぼろ泣けて仕方ありませんでした。あらためて、ものを作る人間はこうあるべきだと背筋を正させていただきましたね」

△浅田弘幸氏の作業場

――話を漫画に戻すが、浅田さんは前言のとおり小学生時代からコマを割った漫画の習作はいくつも描いていたのだが、ペン入れをして最後まで完成させた原稿はひとつもなかったという。

「17か18の頃だったと思いますけど、月々2万5千円のバイクのローンを払うのがキツいほどその時のバイトが薄給で。いっそバイト辞めて、本気で漫画描いて賞金をあてにしようかと(笑)。って切実なこともあったんだけど、本気でプロを目指してみたいと真剣に思い始めていた時期でもありました。

初めて最後までちゃんと描いたストーリー漫画をある週刊少年漫画誌の編集部に持ち込みました。このインタビューの主旨である“戦略”というのとはちょっと違うと思うけど、これで絶対にデビューする!と思いながら自分なりにアイデアを練って、必死で描いた作品です。

見てくれた編集者の反応はいまいちでしたね。トーン貼り過ぎとか、枠線をきちんと引けとか、小手先のことばかりで……。僕が教えてほしかったのはそういうことじゃなくて、キャラ立てとか物語作りとか、もっと根源的な漫画の話だったんですよね。

一応さらりと『また持ってきて』とは言われましたが、せっかく描いた1本なので、もっと誰かに読んでもらいたかったし、バイクのローンも後がない状態だったので(笑)、新人賞の締切が一番近かった『月刊少年ジャンプ』にその作品ともう1本短いギャグを描いて投稿したんです」

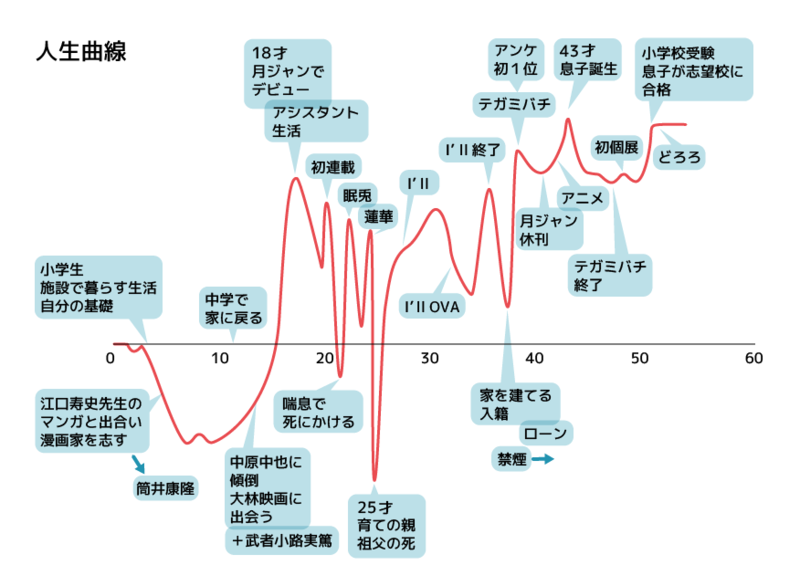

△インタビュー時に記入いただいた浅田弘幸氏の人生曲線。少年時代から現在まで振り返ってもらった。

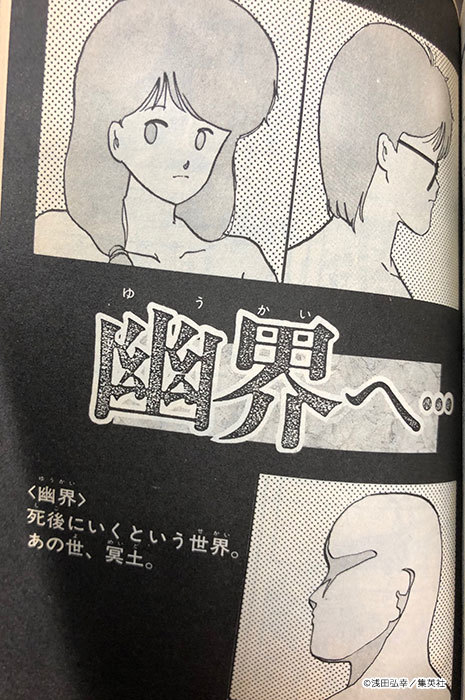

――「その作品」とは「幽界へ…」という浅田さんのデビュー作だ。同作は「月刊少年ジャンプ漫画大賞」で準入選となり、増刊号に掲載された。“戦略”という意味では、無意識のうちに浅田さんはここで「良い選択」をしているのがわかる。

というのは、はじめての持ち込みでは上記のように相手の編集者を選べない(さらに言えば、浅田さんの時と同じように自分とは合わない編集者と出会う場合もある)が、新人賞への投稿の場合は、複数の編集者が下読みの段階から目を通すというメリットがあるのだ。

いま便宜上「メリット」と書いたが、むろんそのどちらが良いかは一概には言えない。しかし、担当編集者がついていない新人の作品が審査に残る可能性が高いのは、どちらかと言えば複数の人間が目を通すシステムである後者だと言えはしないだろうか。

△浅田弘幸氏の作品『幽界へ…』

「その『幽界へ…』は『月ジャン』の当時の主任にすごく気に入ってもらって、すぐ連絡をいただきました。

編集者は漫画家にとって“1番目の読者”ですから、その存在はやはり大きいと思います。最終的な決断をするのはもちろん自分だけど、編集さんのネーム初見の素の反応は、特に重要に考えていましたね。見てないふりして、血管の動きも見逃さないくらいめっちゃ観察してました。

新人にとって担当編集者は仲間、戦友であると同時に“越えないといけない山”なのは間違いないです。

僕がデビューした頃の漫画編集者は漫画をやりたくて集英社に入ったって人はあまりいなかったんですよ。派手目な人は『プレイボーイ』で、文学好きは『すばる』。だいたいそのどちらかを志望してた。

『なんで俺、漫画なんだろう?』って編集さんに言われたことさえあります(笑)。でも、そういう人におもしろいと思わせなければ、漫画家としてやっていけないと思っていました。

それでも、半端な編集者はいなかったと思います。つまらなかったらネームを破る人、面白かったら混んでる喫茶店でもげらげら笑ったり、感動すればその場で泣いてくれる編集さんばかりでしたから。

今はもう本気で漫画家と編集者がぶつかりあうような時代じゃないのかもしれないけど、僕にとって編集者のいない漫画創作は悪い意味で芸術的というか、自己満足の世界のように感じてしまいます。特に新人にとっては」

――初めて自分の漫画が載った雑誌を見た時、どう感じたのだろうか。

「めちゃくちゃうれしかったですよ。というか、自分の漫画が雑誌に載ると今でもかなりうれしい(笑)。このあいだ久々に『ジャンプスクエア』にピンナップを載せてもらったんですけど、本誌もらって、やったぜって(笑)。

この感覚はいくつになっても変わりません。出版社はいらないとか雑誌はいらないという風潮もありますけど、僕らの世代には“漫画雑誌への憧れ”みたいなのがやっぱりありますよね。

今ではSNSにアップして反応をもらう感覚なのかな。その拡散スピードや、あっという間に消費されてしまうことも驚くんだけれど、でも媒体は変わっても残るファンはちゃんと残ってくれると思っているし、それに古いファンがSNSによって作品を思い出してまた反応してくれたりというのは単純にうれしく思ってます」

△浅田弘幸氏の作業机

――「幽界へ…」でデビュー後、浅田さんは小谷憲一さんのもとでアシスタントをすることになった。初めて見る“プロの現場”だ。

「小谷先生のアシスタントは2年半くらいやらせていただきました。パッと見、影響はあまりないように思われるんですが、アシの後半はキャラの体のペン入れまでさせていただいてたので、知らず知らずのうちに影響されているのは間違いないです。

“先生の教え”は、とにかく描くことに耐えること(笑)。今では考えられないかもしれないけど、忙しい時は2日間ぶっ続けで原稿を仕上げて、1時間仮眠して、また2日間寝ずに仕事、その繰り返し。さすがに2年半もそういう生活を続けてたら、このままじゃヤバいと思うようになって。

先生の漫画を手伝いながら、自分が目指したい表現というのが生まれてきたというのも大きいです。アシスタントをやりながら読切を2〜3本雑誌に載せてはもらえてたけど、やはり独り立ちして、自分の作品だけに集中したい気持ちが年々強くなりました」

―― そして初の連載作『BADだねヨシオくん!』が始まる。この作品は当初、担当編集者から振られたある企画がもとになっているという。

△浅田弘幸氏の作品『BADだねヨシオくん!』

「小谷先生の所にいた頃から、ずっと連載用のネームは担当さんに出してたんですけど、ある時期から何を描いても通らなくなって。で、そんなある時、担当さんから、『こんな企画があるんだけどやってみるか?』って言われたのが『ヨシオ』のもとになる企画だったんですよ。

当初の企画はオモチャ企画と連動したもので、どちらかと言えばシリアスな感じの内容でした。某オモチャ会社が作るというバイクのオモチャを出した『チキチキマシン猛レース』みたいな漫画をという話で。

自分には向いてないと最初はあまり乗り気じゃなかった。ダメモトで設定を逸脱したヤケっぱちなネームを切ったら、意外に担当さんも編集部もおもしろがってくれて。でも、できたネームは完全ギャグもので、企画書にあったシリアス路線ではまったくない(笑)。

でも編集部が『もうオリジナルでいいんじゃないか』って言ってくれて、オモチャ企画からは離れたかたちで連載がスタートすることになったんです。

初の連載はかなり大変でした。最初の頃は担当に、『新人のくせにアシスタント雇うなんて10年早い!』と言われて一人で描いていました。最終的には打ち切りなんだけど、それほどショックではなかった。むしろ3回くらいで終わると思ってたら1年半も続けさせてくれたし、単行本のセールスも良かったので。最初の連載としては十分な手応えでした」

――「ヨシオ」の次に、浅田さんは『眠兎』、『蓮華』と趣味性の高い独自の世界観を描き始める。また、後に人気を博すシャープで白黒のコントラストが強い絵柄もこの頃に確立したと言っていいだろう。

△浅田弘幸氏の作品『眠兎』

△浅田弘幸氏の作品『蓮華』

「全体的にはっちゃけてた『ヨシオ』の反動もあったと思うんですけど、とにかくシリアスな漫画を描きたくて。『眠兎』は、当時の編集長が『俺にはわからない。だからこそ逆に何かあるかもしれない。やってみよう』と言ってくれたんです。担当さんも作品性を理解してくれて、すごく良いサポートをしていただきました。

残念ながら雑誌のアンケートは低かったみたいですね。今思えば、当時の『かっとび一斗』が看板の『月ジャン』ですから当たり前かなって(笑)。でもこの作品も単行本はしっかり売れたんです。今は雑誌での人気は低くても単行本で結果を出す作品はアリだと思われてるけど、当時の『月ジャン』はアンケート至上主義でしたから、雑誌連載は普通に終了しました。

アンケートの順位が低いことについて劣等感みたいなものもなくはなかったけど、何しろまだ20代前半でしたから。絶対におもしろい漫画を描いているという根拠なき自信はあったんです。なんでみんなわからないんだろうって(笑)。

この“根拠のない自信”がないと漫画家みたいな仕事は長く続けられないと思う。自分が良いと思うものを描いていれば、絶対にいつか読者はわかってくれると信じていました」

――以上で前編をお届けした。次回の後編では『I’ll〜アイル〜』~『テガミバチ』連載時代に焦点を当てていく。

(聞き手・取材:島田一志 / 編集:いちあっぷ編集部)