漫画を描いていない時も漫画家は漫画家(前編)|クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書 第1回 浅田弘幸

2019.06.11

※本記事では前編(少年時代~新人漫画家時代)と後編(『I’ll〜アイル〜』~『テガミバチ』連載時代)に分けてお送りします。

「クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書」――記念すべき第1回目に登場していただくのは、人気の少年漫画家・浅田弘幸氏だ。

前編では少年時代の体験や出会った漫画や小説、映画を。そして漫画家デビューからアシスタント時代など、浅田さんの漫画の原点を探っていった。引き続き、後編では「漫画家・浅田弘幸」の代表作である『I’ll〜アイル〜』と『テガミバチ』に焦点をあてていく。

――『眠兎』、『蓮華』の連載を経て(後者は未完)、1995年、「漫画家・浅田弘幸」を語るうえでのターニングポイントとなる最初の“代表作”である『I’ll〜アイル〜』の連載が始まった。

「『蓮華』は季刊で年4回ペースの連載だったんだけど、本誌のほうで『I’ll〜アイル〜』を立ち上げる時に、『こんな地味な漫画やってる場合じゃないだろう』と編集部に言われて(笑)。当時の『月ジャン』は100何十万部のメジャーな雑誌でしたから、基本的には『良い作品を描け』じゃなくて『大ヒットを狙え』というスタンスなんですよ。

△浅田弘幸氏の作品『I’ll〜アイル〜』

ただ、『I’ll〜アイル〜』についても『ヨシオ』と同じで、最初あまり乗り気じゃなかった。NBAブームで、『SLAM DUNK』が売れてるから、バスケ漫画を描けってはっきりと編集者から言われました。今思えば浅薄な話かもしれない。でも要は『マイナーなオリジナル時代劇はもういいから売れるものを描け』と。

最初『できません』とお断りしたんですけど、デビューからお世話になってた編集さんに「君らしくやればおもしろくなる」とも言われて。どうやったら自分らしいバスケ漫画が描けるかを考えました。そのうちに、だんだん試合や特訓がメインのスポーツ漫画でなく、日常生活の描写が多めの部活の青春群像劇だったら僕にも描けるかも知れないし、描きたいなと思うようになったんです。

思春期の子たちの心の場所を描くためには、リアリティのある基盤が必要だと、実際に神奈川県にある『国府津』という場所を設定しました。それが『I’ll~アイル~』の肝になりましたね。

群像劇は好きだけど、少年誌では無理だとも思っていました。でもほら、ある共通の目的を持った人間が徐々に集まっていくという過程はわくわくするじゃないですか。『七人の侍』でもいちばんわくわくするのは最後の戦の場面じゃなくて、七人が集まっていくところだったり。『I’ll〜アイル〜』でイメージしたのはまず、どこかひねくれたようなやつらが、バスケという目標のためにひとりずつ集まっていくさまだったんです」

――そんな『I’ll〜アイル〜』にも、打ち切りのピンチが一度だけあったという。

「今だから言える話だけど、実はこの当時の編集長からあまり好かれてなかったんですよね。『僕はこの雑誌で必要ですか?』と訊いたら『うーん?』って言われたから(笑)。『月ジャン』連載中の作品では単行本は1番か2番目に売れてたんですけど、アンケートはそこそこでしたから。

なら終わっても後悔のないようにという気持ちで、合宿編で主役ふたりを対決させました。幸いアンケートの順位も上がり、そのうちその編集長も他社に移ってしまって、そのまま普通に連載継続となりました。この頃にはもうキャラクターたちが自分の手を離れて動き出していたから、出来ればきちんとしたかたちで最後まで描いてあげたいなと思うようになっていました」

△浅田弘幸氏

――しかし、物語のクライマックスで、浅田さんは主人公の立花茜に辛い試練を与える。

「OVA化して、会社的には一区切り。編集部的には次の作品のためにそろそろ幕を引いてほしいという雰囲気になってて。自分でもそれは納得しました。

物語の終わらせ方はかなり前から考えていましたね。一つ屋根の下に集まった仲間の苦しみを、彼と彼の仲間たちがどう乗り越えるか。“何があっても好きなものは手放さない”という彼らの姿は、『I’ll~アイル~』を読み続けてくれた読者、一人一人にとっての“何か”に置き換えることができると思ったんです」

――2004年、『I’ll〜アイル〜』連載終了。最終話のあとも立花たちの青春は続いていく――それはたぶん、漫画もまた人生と同じだという浅田さんの考えの表われだ。

そして2006年、『テガミバチ』連載開始。周知のようにテレビアニメ化もされた本作は、幅広い読者を得て大ヒット、名実ともに浅田さんの代表作となった。

「当時、というのは『テガミバチ』が始まる前のことですけど、雑誌全体の売り上げが顕著に落ちてきた時期で『月ジャン』もそうでした。『I’ll〜アイル〜』も含めて、それまでの僕は雑誌を牽引していくような漫画を意識して描いてこなかった。次の連載をまた『月ジャン』でやらせてもらえるなら、今度は雑誌に恩返ししなきゃいけないと初めて思ったんです。

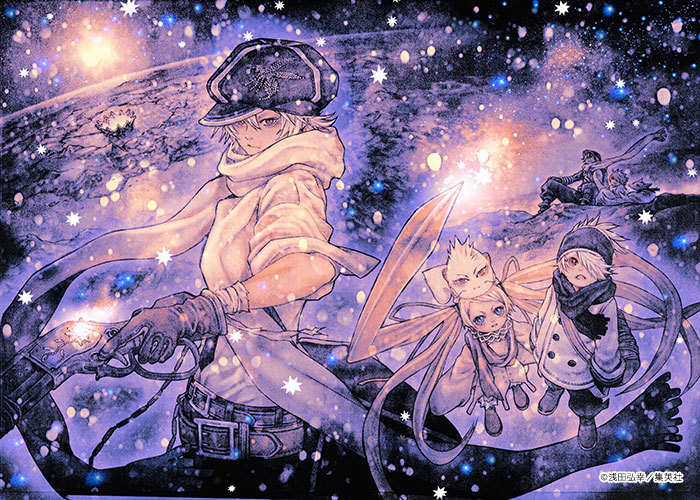

△浅田弘幸氏の作品『テガミバチ』

それと、もうひとつ。長いあいだ少年漫画を描いてきて、小さな子供が喜ぶような漫画を一本も描いてこなかったことも大きいですね。僕は当時30代後半でしたけど、初心にかえって、これが“最後の少年漫画”になってもいいから、きちんとテレビアニメにして、お茶の間で家族で楽しんでもらえるような作品をひとつくらいは残したいと思ったんです。だから、“戦略”ということで言えば、この『テガミバチ』が唯一、“ヒットする作品”というのを意識した漫画かもしれません。苦手なバトルを入れたりしたのもそういう気持ちからです。

また、「手紙」というのは、人の心の表われでもあるわけですから、それを運ぶ少年少女というのは、それだけで自分にとっては普遍的なキャラクターになると思いました」

――主人公の名はラグ・シーイング。人工太陽の光が届かない危険な地域まで、送り手の「こころ」が込められた「テガミ」を運ぶ「テガミバチ」のひとりだ。彼のまっすぐなキャラクターとがんばりが数多くの読者の胸を打った。

「当時の少年漫画では、ああいう“素直な男の子”の主人公が壊滅的にいなくなってましたからね。あえて正当派の良い子を漫画の中心に持ってこようと考えたんです。編集者も読者も、この時期は作品に『毒』が必要という意識が強かったし要求された。

だからこそ逆にお天道様に恥ずかしくない心根の良いキャラクターにしたかったし、それがそのままラストにもつながりました。あと特に『月ジャン』は強い女の子が主人公というパターンが多かったので、そこに逆らった部分もあります。だから王道を目指したようで、実はいろんなことに抗って生まれた漫画なんですよね。

『眠兎』の頃、担当さんに『きみは何を描いても変わったものになるから、逆にスタンダードなものを描いてみるといい』と言われました。20代前半だったのでその時はピンとこなかったんだけど、『テガミバチ』を作る時、その言葉を繰り返し思い出しました。

『テガミバチ』の第1話で、初めてアンケートで1位をとったんです。『I’ll〜アイル〜』でも1位というのはとったことはなかったので、本当にうれしくて。担当さんの報告の電話を切った後、一人こっそり仕事机で涙しました。

売り上げで苦戦していたあの頃の『月ジャン』は、1話目で3位以内に入らない作品は終わることになっていたんです。とりにいこうとしてとった、という結果はうれしかった。これでようやく雑誌に恩返しできるかもと。でも、その頃にはもう遅くて、『月ジャン』は『ジャンプスクエア』にリニューアル。でも継続作品のひとつに選んでもらえました」

△浅田弘幸氏の息子さんからの手紙。仕事部屋のいたるところに手紙があり、辛い漫画連載を幾度も乗り越えてきた。

――『テガミバチ』は浅田さんの当初の考え通りテレビアニメ化もされ、小学生から目の肥えた漫画マニアまで幅広い読者を魅了するヒット作となった。ここ数年、浅田さんは連載漫画の世界からは一歩引いているようだが、次に描きたい漫画のアイデアなどはあるのだろうか。

「『テガミバチ』でやり切れなかったこともあるし、少年漫画というジャンルに思い入れはあるんですけど、次に描くのはもう少年漫画ではないかもしれませんね。

少年漫画というのは自分の中で生まれた小さなものを何十倍、何百倍と大きくしないといけないんですよ。その作業は正直もう年齢的にきつくなっている気がします。だから次に描くのは、これまでみたいに自分の中から出てきたものを大きく膨らませるんじゃなくて、逆にそれを綺麗に磨いていくような漫画を描きたいと思っています」

――誤解を恐れずに言えば、浅田さんの漫画の魅力とは、どこか欠けた部分を持ったキャラクターたちが誰かのためにがんばる姿の魅力だと言っていいと思う。そうしたキャラクター像が今後変わることはあるのだろうか。

「それはあまり変わらない部分だと思います。欠けた部分があるっていうか……二番手、三番手の気持ちは昔からわかってるつもりだし、本来は主役になれない人間にあえて光をあててやりたいという思いは常にある。『l’ll〜アイル〜』の主役ふたりにしても、あまり従来の主人公っぽくはないでしょう(笑)。ラグの周りにいるテガミバチたちもそう。でも、そういうやつらが集まった時の強さというのは絶対にあると思うんですよ」

△浅田弘幸氏

――最後に、出版不況と言われている現在、浅田さんは漫画家としてどういう風にサバイブしていこうと考えているか、訊いてみた。

「ごめん。せっかくの第1回目のインタビューの最後にこういうことを言うのは気が引けるんだけど、実際それについてはあまり具体的には考えられない。なるようになるとまでは言わないけど。

でも自分が30年以上やってきた、アシスタントを何人も入れて合宿みたいに1か月フルで作業、という生活は年齢的にも難しくなってきているし、現代の、現実的な働き方としても問題は多い。そして雑誌も単行本も、紙媒体は特に今後ますます縮小していくことでしょう。

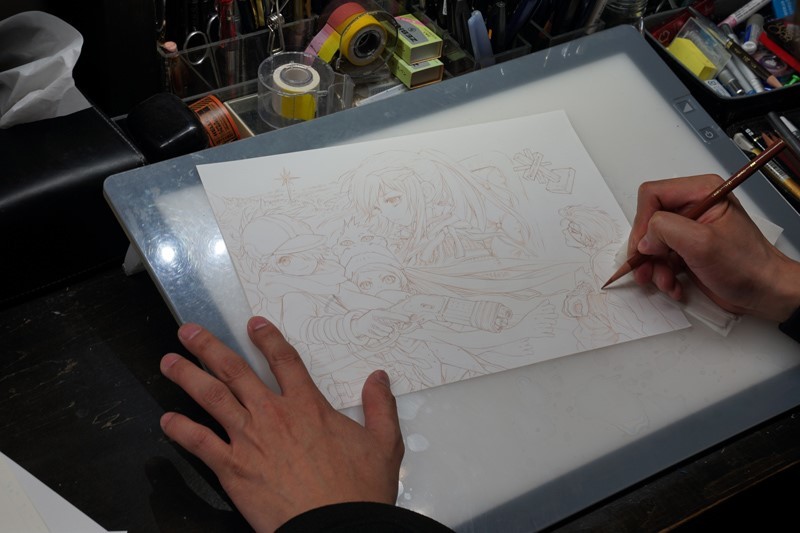

△制作の途中までは手書きだが、仕上げはPhotoshopを使用しているとのこと

それでも描いていきたいから、どうするか? ということです。ビジネスとしてどうのというより、この先の自分の表現のために今やれることは何かと模索しているところ。

アナログでやってきた人間がデジタルでどこまで出来るのか、納得できるかたちがあるなら、それを見つけなきゃいけない。ただ、原画展を開いたり、アニメのキャラクター原案を手がけたり、自分で発注してグッズを作って手売りしたりするのも、自分の中では漫画とまったく変わらない、今までと同じ“創作表現”なんですよね。

結局、連載漫画を描いてない時も漫画家は漫画家でしかないんです。感じたこと思ったことを、こう変換したらもっと素敵だとか、人や建物、眼に映るものすべていつもどう描いたらいいか考えていたりとか、買い物に行けば重いものは左手で持って絵を描く右手はとにかく疲れさせないとか。当たり前にしてきたことをそのまま続けるしかない。癌を患いながら撮影現場に朝から晩までいる大林監督の姿を見てあらためて確信しましたけど、生きることそのものが創作であると。自分もそうあるしかないと思っています。

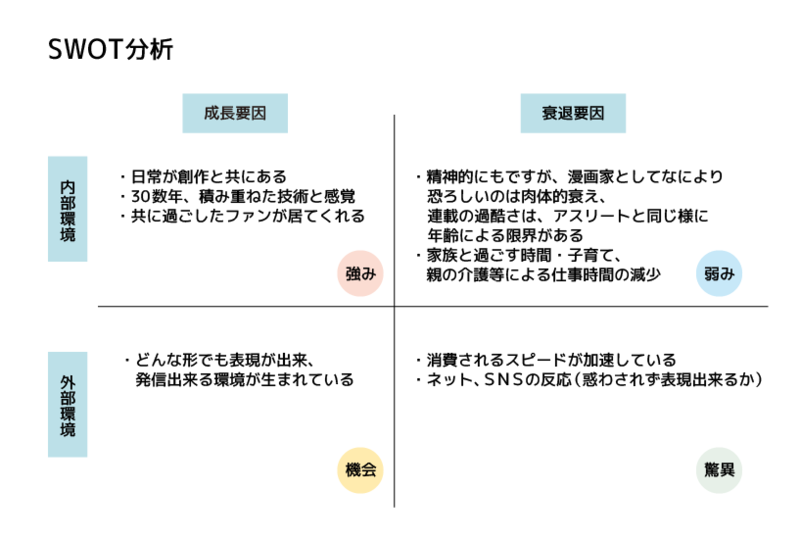

△インタビュー時に記入いただいた浅田弘幸氏のSWOT分析。

若い人に言えることがあるとしたら、とにかく自分が良いと思うものを描き続けて欲しいですね。近道など考えず。自分の琴線に引っ掛かることを何より大切にしてほしい。技術を磨くのも大事だけれど、その技術も“表現”に変換出来ていなければ誰も振り向いてはくれないので。

『花ひとつ咲いてない道なんて歩けない……』的な台詞を『I’ll~アイル~』で描いたけど、自分にとって正しいと思うこと、気持ちよくて楽しいと思える自分の表現を突き詰めたり、いくつになっても譲れずに、バカにされても無視されても、駄目な自分に呆れながらも、どうしても歩きたい道がある。出会いたい見たことのない景色を信じているんです。創作ってそういうものでしょう」

(聞き手・取材:島田一志 / 編集:いちあっぷ編集部)